Foi o crítico norte-americano James Wood que criou o conceito de realismo histérico. Um boné que servia na cabeça das obras de Zadie Smith, David Foster Wallace, e, obviamente, Thomas Pynchon e Don DeLillo.

Estava sobretudo a arranjar uma forma depreciativa de criticar o arranjinho megalómano de tantos livros que pretendiam, na sua ousadia artística, serem maiores do que a vida. Só que desse chapeleta decidiram extrair-se características e agora cá estamos.

O realismo histérico como um passo após o realismo mágico? É James Wood que o diz. Com medo do silêncio, os escritores geram histórias dentro de histórias. E, na fuga ao audiovisual, que comanda tanta atenção, tropeçam em sidequests (narrativas essenciais apenas a quem quer platinar), como num videojogo.

Fica difícil quando encontramos limitações neste realismo histérico, assim como nos limites ideológicos do realismo social. James Wood diz que ambos os géneros estão “Busted.” Quer sobretudo que deixemos de ter livros sobre como o mundo funciona, para termos livros sobre como as pessoas se sentem acerca do funcionamento do mundo. É um pedido legítimo.

O argumento de James Wood serve para criticar os detritos estilísticos do pós-modernismo literário. Só que a base do meu entendimento com o meu querido professor Rogério Casanova é que o pós-modernismo é um estado das coisas, que a literatura pode levar para sítios muito interessantes.

Esta vontade de criticar uma expressão ficcional por se tornar numa crítica à sociedade acaba por ignorar o facto de que a literatura permite também esses sistemas de ideias. Não haverá um pouco disso no modernismo d’Os Sonâmbulos de Broch? Quando o James Wood critica a simplicidade estilística destes títulos histéricos, está literalmente a deixar-me triste. Gostei demasiado do Libra do Don DeLillo para não ver esta crítica do James Wood como um elogio: “The novelist as a kind of Frankfurt School entertainer – a cultural theorist, fighting the culture with dialectical devilry.”

Se fôssemos dedicar um pouco deste texto a algumas características tonais que não consigo deixar de associar à minha própria ideia de literatura — um pouco mais vaga, um pouco mais apertada — teria de pensar numa data deles para conseguir vos dar o melhor de mim.

Para nerds da poda, James Wood está a distinguir o grande romance nova-iorquino do grande romance social nova-iorquino. No entanto, não parece desgostar quando acusa os imitadores de DeLillo e do seu Underworld de também quererem agarrar uma cultura esquiva, de serem analistas de sistemas, multidões, paranóia, política — para mim, o nível mais elevado possível de trabalho.

Uma hipertrofia do detalhe, com muitas listas, informação aparentemente desnecessária e uma carga factual da qual a minha queria editora ainda vos consegue salvar algumas vezes. A multiplicidade de vozes, com narrativas em fragmentos, meta-faccionais e gimmicks internos (se for bom, claro), assim como personagens caricaturais. Sátira social e crítica cultural, tenho deixado bem claro que estes são os meus sabores nesta fase precoce da minha carreira e tem sido essa tensão desconfortável entre o que o mundo é e o disparate tão próximo que podia ainda ser (no primeiro romance foi a startup de cannabis, agora o reality show de artistas).

É curioso que o James Wood não tenha notado que o que parecia sobretudo irritá-lo era a mistura de géneros que podiam ser colocados dentro do mesmo foguetão. Infelizmente, essa parece ser a coisa mais normal no pós-modernismo cultural em que vivemos — todos os dias me aparecem anúncios depois de stories sobre causas sociais, é perverso.

Os livros pesados em que a cidade já fustigava os seus cidadãos eram muito diferentes da Nova Iorque bifurcada em canal analógico e digital do Bleeding Edge de Thomas Pynchon. Os pessimistas não precisavam de perder tanto tempo com quem seguia quem nas redes sociais porque partiam do princípio que a maldade estava sempre presente. Estas histórias iam além da consciência coletiva e da captura do sabor do momento, para mergulharem em consciências individuais.

O único volume de cultura pop que faz justiça ao zeitgeist é o seu excesso. E se calhou à minha literatura esse fardo difícil de carregar, que assim seja. No caudal de slop cultural em que nos afogamos, é provável que o meu novo romance esteja num patamar destacado na literatura portuguesa contemporânea. Não é por acaso que o primeiro contacto que temos com a Espresso da Sabrina Carpenter é num toque de telemóvel (só é uma pena não ser polifónico).

O James Wood diz que depois do 11 de Setembro ficou muito fácil parecer datado rapidamente. O Rogério Casanova disse-me que teme o envelhecimento num livro quando lhe falei do The Beach do Alex Garland, pela presença cerrada de indicadores temporais do seu território. Será que isso ajuda realmente o livro nos seus propósitos? E, se sim, como envelhece?

Para mim, é difícil não sorrir face a estes receios. Qual é o mal? Qual é o problema de um livro tropeçar na velocidade do seu material? Não há um prémio de consolação para tanta ansiedade?

Sabem aquela cena do narrador que talvez não seja, mas é, ou, pelo menos, vai sendo? Vamos ter de subverter esse tropo se acreditamos na supremacia da originalidade — que tal um streamer sincero que nos leva directamente para esta confusão que é apanharmos a realidade pela internet, às vezes num meme, outras vezes numa partilha que alguém fez do Diogo Faro?

Zadie Smith, uma das visadas originais pela consideração do crítico da New Yorker, acaba por revelar um pensamento bastante mais pop-timista quando comenta a produção dos seus colegas do outro lado do Atlântico. Partilho deste espírito, por admiração e por imitação. E recomendo-o.

“I truly hope they are not cowed by these renewed assaults on “clever writing”, calls for the “death of irony”, the “return of heart”. There was always a great deal of “heart”, of humanity, in these writers.”

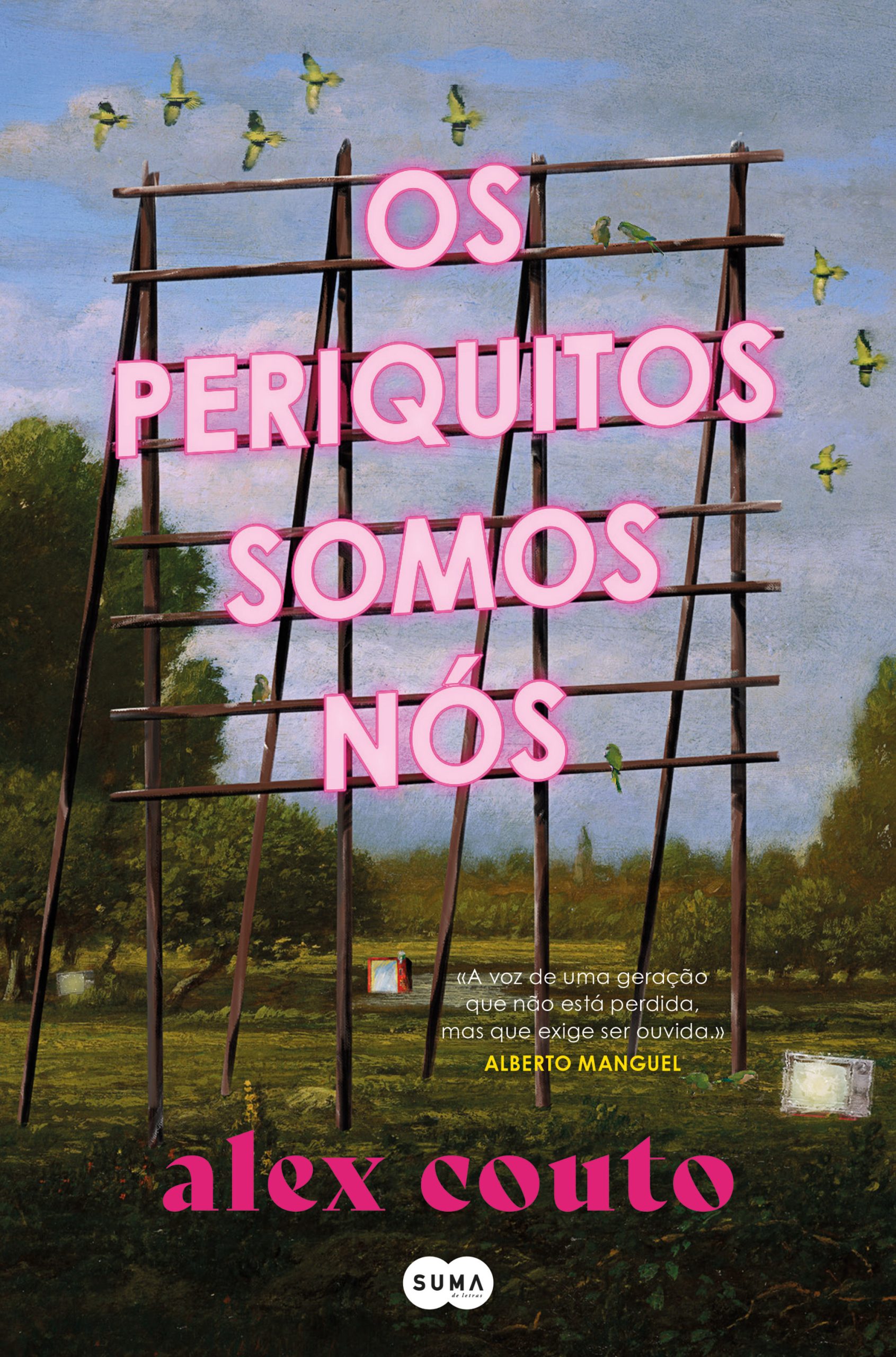

Texto: Alex Couto

António Prata é um presidente da câmara pequenino, com uma voz fininha, que quer vender Lisboa aos ricos.

O seu sonho são unicórnios e estacionamento privado em Campo de Ourique. Soa-vos familiar? Neste cenário que todos conhecemos bem, é-nos apresentado um novo reality show, Capital da Arte, que quer eleger o melhor artista português, premiando-o com um dos ateliês dos Coruchéus, em Alvalade, que deviam ser do povo mas não são.

Na verdade, este reality show esconde uma realidade muito mais sinistra que assenta na especulação imobiliária e na perda da essência artística.

Escrito com humor, irreverência, asneiras e calão, como o autor já nos habituou, este livro é uma ode e, simultaneamente, uma crítica a Lisboa e à forma como tem vindo a tratar os seus habitantes.